Atrapada en tu propio castillo existencial. ¿No te da la sensación a veces de estar atrapada en tu propio castillo existencial, de habitar permanentemente en tu planeta, de flotar encerrada en una burbuja hecha a medida donde todo lo que te rodea posee la consistencia de lo real pero quizá no lo sea?

¿Te imaginas que ese pequeño mundo fuera una fantasía de tu mente, una alucinación como un castillo construida a partir de una compleja red de pasadizos subterráneos que transitamos a ciegas y que por eso resulta tan difícil de descubrir?

Si cada día paseo siguiendo mis mismos pasos, entre arbustos y flores silvestres, al final crearé un camino por el bosque. Si cada día pienso de la misma manera y con ello alimento mi patrón emocional, al final crearé una red neuronal. Al recorrer constantemente idéntica vía y aplastar de manera repetitiva la tierra bajo mis pies, impido que broten de nuevo las flores y convierto esa tierra antes viva en una tierra árida.

Tu red neuronal funciona más o menos igual. Tus modos de discurrir y proceder crean un hábito, o más bien un monstruo. Para que vuelvan a brotar las flores en la zona yerma hay que dejar de pisotearla. De esa forma la naturaleza de todo ser vivo, neuronas incluidas, florecerán de nuevo en todo su esplendor, sin duda. Debes dejar de alimentar esa red. En esta metáfora, tus pasos representan a tus pensamientos, y el camino, a tu yo original, ese que de manera inconsciente machacas una y otra vez, impidiéndole que se manifieste.

Cómo desmontar tu castillo existencial sin desmoronarte

Explicar cómo has construido tu castillo existencial y de qué manera te has quedado atrapada en él es lo que hago a través de la Lectura de Alma. No es fácil ver desde dónde levantamos los muros del miedo y del deseo, ni de qué manera separamos las estancias de nuestra mente a través de paredes empapeladas con los colores de la tristeza, la rabia, el odio, la culpa, el orgullo, el miedo, la alegría, etc.

Es muy complicado darnos cuenta de por qué somos como somos, básicamente porque construimos nuestra identidad a una edad muy temprana. Nos identificamos de tal manera con ella que no sabemos distinguir entre nuestro yo original y nuestro yo impostor.

Actuamos como vigías al acecho y, desde nuestra torre egoica, impedimos que ninguna intrusa nos desmonte piedra a piedra eso que tanto nos ha costado, no ya construir, sino mantener en pie. Escondidas en las dependencias de ese castillo, alimentamos, como si de una coleccionista compulsiva se tratará, emociones que van cubriendo las paredes, clasificadas y agrupadas en un orden minucioso y que, sin darnos cuenta, cada día van haciendo nuestro castillo más y más grande.

A ese castillo lo denominamos «nuestra vida». Igual que un largometraje fantástico creado por el Studio Ghibli, en la película de tu vida, como en un mundo de ilusión, aparecen y desaparecen personajes, los decorados cambian y puedes atraer a seres maravillosos o a verdaderos villanos. Es tu mundo particular, y en él puede haber magia y también desilusión. Puede haber lo que tú quieras que haya.

Cómo te atrapa el entramado de tu propio bucle existencial

Voy a explicarte, en forma de cuento, de qué manera has edificado tu castillo, esa fortaleza soberana que refuerzas sin descanso y desde donde tejes tu bucle existencial.

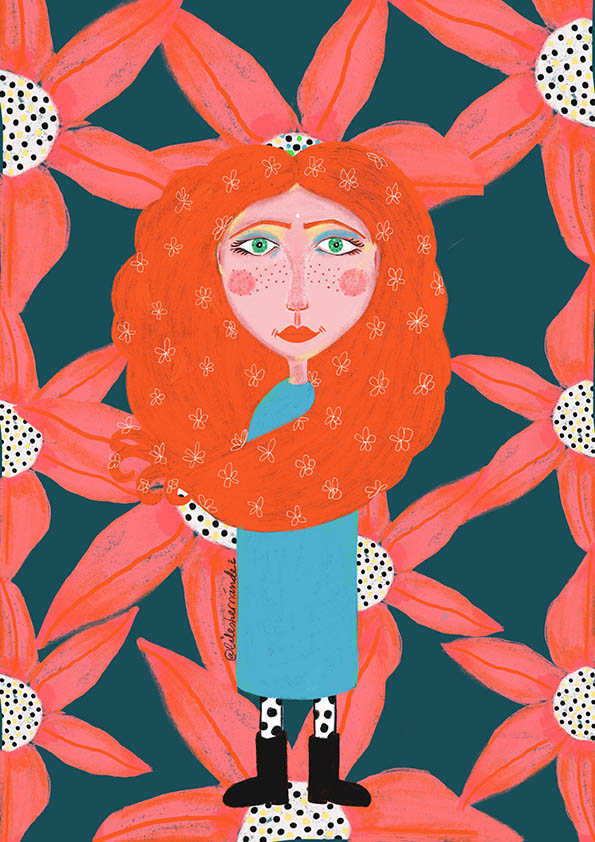

En un lugar muy lejano, hace mucho, mucho tiempo vivía una niña llamada Ana. Ana había nacido con los cabellos teñidos por el atardecer del otoño. En sus mejillas brillaban, como la purpurina, pequeñas pecas que, cuando las mirabas fijamente, te transportaban contra tiempo y espacio a la más preciosa constelación con la que pueda soñar el universo.

Ana era una niña alegre y querida. Su curiosidad albergaba en su seno todo lo que veía, incluso aquello que es imposible imaginar. Las preguntas que formulaba incesantemente eran muchas veces complejas y no siempre encontraban una respuesta pertinente. Perseguía a cualquier persona que se cruzase en su camino esperando que alguna le brindase las soluciones a sus ávidas cuestiones, que salían de su boca disparadas como una ráfaga, de forma atropellada y sin apenas dar respiro a sus interlocutores. Su naturaleza curiosa y vivaracha la precedían, por lo que muchos la rehuían disimuladamente.

Interrogaba a los pájaros por qué podían volar, a las flores por qué eran tan bellas, a los arboles qué edad tenían. Incluso una noche decidió tumbarse en el jardín para interpelar al cielo y ver si este le mostraba, entre todas las estrellas del firmamento, a una muy especial. Alguien le había contado una vieja historia sobre una niña mágica de origen celestial que, con su polvo de estrellas, había creado a todos los seres vivos. Quería encontrar a aquella niña y estaba convencida de que, al volver al cielo, se había convertido en una estrella. No podía ser de otra manera.

Ana, atrapada en tu propio castillo existencial

Ana vivía en un mundo maravilloso, ese mundo donde la imaginación rebosa a sus anchas sin nada que la oprima. Aprendió a dibujar y a colorear todo lo que veía. En cuanto escribió sus primeras letras, la casa se llenó de palabras que tan solo ella entendía. Pasó sus primeros años rodeada de amor, hasta que un día irrumpió de forma abrupta la tragedia y aconteció lo peor. Su madre enfermó y al poco tiempo murió.

La alegría abandonó a Ana. Su felicidad desapareció. Una sombra borró a la niña que había sido. Se convirtió en un pequeño espectro. Su melena ya no brillaba. Su sonrisa ya no sorprendía al aire con sus carcajadas. Dejó de ver a los árboles, de hablar con las hadas, de cantar a los pájaros y de admirar la belleza de las flores del jardín. Y dejó de dibujar: los colores eran demasiado preciosos para el mundo en el que había decidido recluirse por largo tiempo.

Ana se fue haciendo mayor. Vivía sin vivir, pero aparentando que vivía. La pérdida de su madre había dejado un hondo vacío en su corazón y de ninguna manera conseguía que su latido volviese a vibrar al ritmo de la vida. Ana bloqueó el amor. Se cerró a cal y canto. No podía permitirse volver a sufrir un golpe tan cruel. Su vida, antes tan mágica, se había convertido de pronto en un pozo solitario y tenebroso que la había engullido sin darse cuenta.

Sus pecas dejaron de lucir y, con ellas, todo lo que las rodeaba. Cuando alcanzó la edad de elegir qué estudios cursar, se decidió por los de medicina: quería evitar a toda costa que otras niñas y otros niños perdiesen a sus mamás por culpa de una enfermedad. Ese fue el único propósito –o más bien el motor– que la mantuvo activa en aquella aparente vida inerte que se había diseñado.

Aquel castillo que todos veían, y donde Ana se escondía, tenía las paredes empapeladas con un papel gris; la tristeza ocupaba varias estancias a las que se iban sumando otras nuevas cada vez. Porque un día Ana se dio cuenta de que no podía cambiar el destino de otras mamás, ni de otras niñas, igual que no pudo cambiar el de su propia madre por mucho que lo deseó. Rezó día y noche, se lo pidió a las flores, a los pájaros, al sol, a las montañas, al cielo; a todo lo que le rodeaba, le suplicó que su mamá se pusiera buena. Pero eso nunca ocurrió. Ana perdió la fe.

Al empezar a trabajar como médica, tardó en darse cuenta de que cada pérdida de un paciente aumentaba exponencialmente su colección de tristezas. El dolor de cada niña y de cada niño le conectaba con su propio dolor, y cada día que pasaba, Ana era más y más infeliz. Se sentía impotente, frustrada, culpable, triste. La rabia le atormentaba al exigirse cada día, con una creciente sensación de fracaso, saber más y más, pero por mucho que ampliara sus conocimientos, no podía evitar, como hubiera sido su deseo, lo inevitable.

Un día, Ana estaba sentada, pensativa, en un banco de madera frente a un pequeño estanque que había cerca del hospital donde trabajaba. Las lágrimas caían sin ella darse cuenta y, sin poder contenerlas, como por arte de magia, iban formando dos pequeños ríos que descendían por sus mejillas esquivando sus pecas. Hacía mucho tiempo que no lloraba, desde el día en que murió su madre.

El estanque

Los recuerdos, que tanto tiempo llevaban apartados de su mente, la llevaron al pasado. Recordó el olor de sus abrazos, la dulzura de su voz mientras la arrullaba hasta que volaba al mundo de los sueños y, sobre todo, el brillo de su mirada. Aquel brillo que siempre la animaba, que le hizo no desistir nunca de su curiosidad innata. Recordó su risa cuando ella corría a contarle lo que le había dicho Bolita, su gato anaranjado como el cabello de Ana, con el que mantenía largas y complicadas conversaciones. Su madre siempre la escuchaba solemne, seria y atenta, aunque –ahora que lo recordaba– pensó en cuánto debía de reírse por dentro a cuenta de su ingenuidad, tan torrencial.

Se conmovió al reconocer la manera tan tierna que tenía su madre de respetar su curiosidad y el mundo de fantasía en el que ella vivía. «Al final, eso es ser niña o niño», pensó. Se imaginó a sí misma de niña, se percató de la inmensa suerte que había significado tener a una madre como la suya. Sin darse cuenta, agradeció a su madre el haberle dado la oportunidad de ser su hija, aunque no hubiesen podido estar juntas todo el tiempo que ambas hubieran querido.

En aquel momento algo precioso la impulsó a trasformar aquellas lágrimas, tanto tiempo contenidas, en bonitos recuerdos. Una emoción empezó a crecer en su interior. No supo identificarla, pero sintió que había llegado al fondo de un lugar al que ya no había retorno. Por un momento, le sobrevino un pensamiento recurrente que siempre le acechaba, un pensamiento que le atormentaba, que por un lado le atraía y por otro, le asustaba. «Vete con mamá al cielo. Vete con mamá al cielo». Se tapó los oídos con las manos, como queriendo acallar la voz que hablaba dentro de su cabeza. La silenció como había hecho siempre, sin saber bien bien cómo y desechando aquella idea fatídica.

Desde el otro lado del estanque, le llegó el sonido de la risa cantarina de una niña. Su pelo rojo y largo jugaba a perseguir al viento, las hojas de los árboles se le enredaban entre sus rizos traviesos. La niña saltaba alrededor de una mujer mientras le preguntaba insistentemente: «¿Mamá, de qué color es el amor?» Ana miró a la mujer y reconoció el destello de su mirada. La mamá, astutamente, le guiñó un ojo para corresponder a aquel gesto de complicidad de Ana. Mientras intentaba no reírse, le respondió a su hija: «El amor es del color que tú quieras que sea, cariño».

Ana reconoció aquel brillo de amor infinito y sintió que era su madre quien le guiñaba el ojo y le empujaba de nuevo a vivir. «El amor es del color que tú quieras que sea, Ana». Cerró los ojos y le vino el olor de su madre. Sintió un calor que la acogía. Quiso aferrarse a aquella sensación que duró apenas unos segundos. Volvió a abrir los ojos, buscó con la mirada a la mujer y a la niña. Habían desaparecido.

Entró un bello pájaro mágico y, con él, la alegría compartida con su madre, su amor y sus risas. Se coló por una pequeña ventana de aquel majestuoso castillo que Ana se había construido. Los muros empezaron a cobrar vida, las flores nacían de entre los huequecitos de sus sillares, asomándose tímidas, y los papeles grises que llevaban años pegados a las paredes iban cayendo como hojas en otoño para descubrir lo que siempre había estado debajo. Los colores, tanto tiempo silenciados, empezaron a cantar y, en ese momento, Ana se dio cuenta de que todo era efímero, hasta lo malo.

Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado.